La forteresse gygaxienne

© 2024 Gus L

Gary Gygax est sans doute le nom le plus reconnu dans le monde du jeu de rôles, et ce, même 15 ans après sa disparition. Comme co-inventeur de Donjons & Dragons et auteur principal de la plupart des premiers ouvrages du jeu, « Tonton Gary » était aussi un infatigable défenseur de son jeu et du jeu de rôle en général. Depuis près de cinquante ans dans notre communauté, le nom de Gygax fait quasiment partie des meubles ; il n’est plus nécessaire de le présenter, mais il est intéressant de tout de même observer son héritage en matière d’écriture d’aventures. Tout particulièrement, la manière dont Gygax concevait ses explorations de donjons.

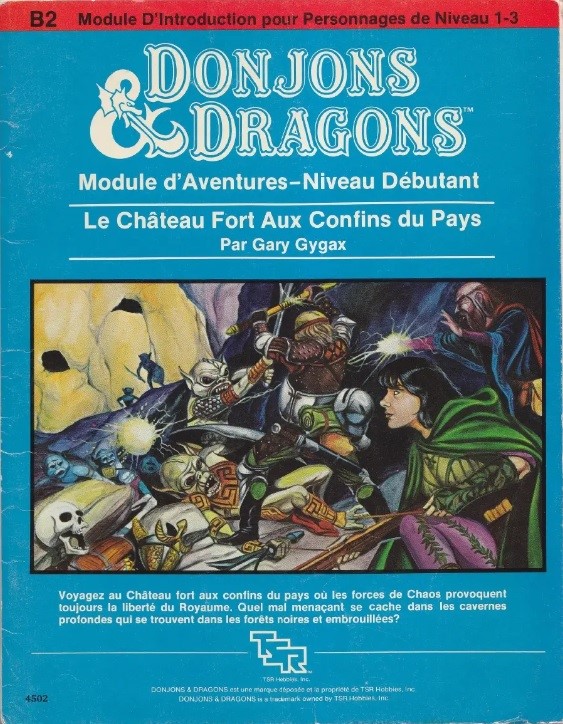

Gygax est l’auteur d’une bonne partie des meilleurs livres d’aventures pour D&D : [le "module" de tournoi] G1 - Steading of the Hill Giant Chief, Vault of the Drow, The Village of Hommlett, Expedition to the Barrier Peaks, La Tombe des horreurs et bien sûr, Le Château-fort aux confins du pays, qui est sans doute aucun le scénario de D&D le plus joué de tous les temps. Même si certains scénarios, comme Expedition to the Barrier Peaks ou bien La Tombe des horreurs étaient les œuvres d’autres auteurs – respectivement Tim Kask et Alan Lucien – Gygax y a certainement mis la main à la pâte. Sa participation fut prodigieuse et ses premiers scénarios sont toujours reconnus aujourd’hui, à bien des égards.

Gygax est l’auteur d’une bonne partie des meilleurs livres d’aventures pour D&D : [le "module" de tournoi] G1 - Steading of the Hill Giant Chief, Vault of the Drow, The Village of Hommlett, Expedition to the Barrier Peaks, La Tombe des horreurs et bien sûr, Le Château-fort aux confins du pays, qui est sans doute aucun le scénario de D&D le plus joué de tous les temps. Même si certains scénarios, comme Expedition to the Barrier Peaks ou bien La Tombe des horreurs étaient les œuvres d’autres auteurs – respectivement Tim Kask et Alan Lucien – Gygax y a certainement mis la main à la pâte. Sa participation fut prodigieuse et ses premiers scénarios sont toujours reconnus aujourd’hui, à bien des égards.

J’oserai même dire qu’en dehors de la conception de règles et de mécanismes, la création d’aventures était la plus grande force de Gygax en tant que créateur de jeu. Il a conçu, aux côtés d’Arneson, une première mouture de système de création de scénarios ou de donjons alldead dans l’édition de 1974 de D&D, mais s’en est détourné très rapidement, tout particulièrement dans ses autres productions, préférant innover en partant de la base, proposant une nouvelle façon de concevoir un scénario. Certes, sa plus grande contribution à notre loisir fut de l’organiser, de le promouvoir. D’aucuns diraient que nous lui devons encore beaucoup, que sans lui le jeu de rôles n’existerait pas sous cette forme ! Mais rendons aussi honneur à sa capacité de créer des aventures, qui cinquante ans plus tard fournit un panel remarquable d’astuces et de leçons à observer.

La création de jeux selon Gygax

Comme chez tout bon auteur de jeux, surtout ceux des prémices de l’activité de jeu de rôles, Gygax a son propre style de création et ses propres préoccupations. Chez lui, la création d’une aventure tient de la nature des forces antagonistes des joueurs et des joueuses, leur interaction avec les éventuels facteurs environnementaux et les conflits avec les ennemis, qu’iels peuvent exploiter à leur avantage.

En tant que wargamer, les premières aventures propres à Gygax sont davantage des « sièges » ou des « séquences d’infiltration » que des propositions d’exploration à proprement parler, à quelques exceptions près. Son style se distingue par sa relative indifférence pour la conception de la carte (1), et son utilisation de descriptions très sommaires, qui ne fournit que le minimum de détails sur l’environnement, détaillant surtout les rencontres avec les monstres, leurs comportements, les tactiques militaires qu’ils emploient.

Gygax fait montre d’une palette variée de scénarios tout au long de sa carrière, mais le noyau principal de ses meilleures aventures – celles dont il est l’unique auteur, non pas La Tombe... ou L’Expédition..., rappelons-le – repose sur la tactique militaire, la stratégie. Dans un scénario écrit par Gygax, le groupe l’emportera s’il parvient à déjouer, détruire, contourner ou confondre une menace organisée et plus puissante. On peut trouver de bons exemples de ça avec les géants des modules de Contre les Géants, les peuplades humanoïdes du Château-fort aux confins du pays ou bien le géant des montagnes et ses sbires dans Forgotten Temple of Tharizdun. Dans chacun de ces cas de figure, le groupe a peu de chances de survivre à une confrontation directe avec les menaces citées ; il doit à la place faire usage de stratagèmes, d’objets et secrets dénichés dans le donjon, ou de tromperie pour les déjouer. Bien souvent, ces éléments nécessitent que le groupe s’infiltre dans le donjon ou la base ennemie sans en alerter les gardes, les persos des joueureuses doivent donc y mener une campagne de rapine, d’assassinat, de sabotage.

L’idée d’un scénario de siège ou d’infiltration parait donc assez naturelle, c’est une évolution logique du wargame d’escarmouches : cela permet de justifier la présence d’un petit groupe de Personnages-Joueurs et leur agentivité au sein d’un conflit militaire plus large.

Cependant, Gygax niera cette volonté dans un entretien de questions et réponses sur le forum ENworld en 2002, rejetant l’idée que D&D soit une analogie précise de scénarios de sièges militaires :

Aucun module du jeu n’a, à ma connaissance, poussé le concept d’un « scénario de raid commando » qu’il s’agisse de s’infiltrer dans une forteresse ou bien de s’en échapper pour semer le chaos chez les assiégeants.

Mais Gygax s’est entiché de l’idée et s’est réclamé d’écrire une aventure impliquant l’infiltration d’une forteresse assiégée ; cette contradiction apparaît alors comme la volonté de préciser une dénomination, une typologie, plutôt que rejeter l’idée en elle-même. Mettant de côté le contexte d’un scénario-commando strictement militaire, Gygax a surtout écrit des aventures mettant l’emphase sur l’infiltration dans des cadres de conflits violents –

- embuscades,

- évasions,

- assassinats,

- sabotages.

Même si des éléments d’exploration de donjon sont impliqués, incluant même d’autres méthodes d’écriture d’aventures, le scénario d’infiltration s’en distingue et Gygax l’a perfectionné, créant des outils spécifiques pour le mener plus efficacement.

Lorsqu’on étudie ce style de création d'aventure, on remarque d’abord la source de tension principale : dans un siège gygaxien, ce n’est ni l’épuisement des ressources ni le danger des rencontres aléatoires - mais le risque plus large de déclencher une alerte. Quand le donjon entre en état d’alerte, l’aventure change du tout au tout : les forces ennemies lancent des patrouilles, appellent des renforts et se rassemblent aux points sensibles de la carte. Un scénario de siège n’est donc pas une course contre l’épuisement des ressources du groupe, - comme dans une exploration Porte-Monstre-Trésor classique, mais l’effort constant de se rapprocher le plus possible des objectifs sans déclencher l’alerte et éviter que l’ennemi ne traque le groupe.

Les canons du Chateau Faucongris

Les scénarios les plus remarquables de Gygax sont, à différents niveaux, des « sièges » et des aventures d’infiltration. Ses sites d’aventures représentent un panel de « bastions » que le groupe doit infiltrer. La distinction avec un donjon centré sur l’exploration peut être subtile, parce que ces deux types de sites ont en commun certains aspects de la navigation. Comme dit plus haut, on voit l'aspect subtil dans le défi proposé aux personnages, qui va les engager sur la totalité du périple.

Dans un scénario d’exploration, le principal défi repose sur la navigation. Le groupe cherche un chemin dans le donjon qui limite les risques en offrant le plus de récompenses.

Dans un scénario d’infiltration, les personnages sont immédiatement confrontés à un ou plusieurs groupes d’ennemis organisés qui veillent sur les récompenses ; que ce soit le butin ou, plus souvent, l’objectif explicite de l’aventure ; donc les déjouer représente le casse-tête principal.

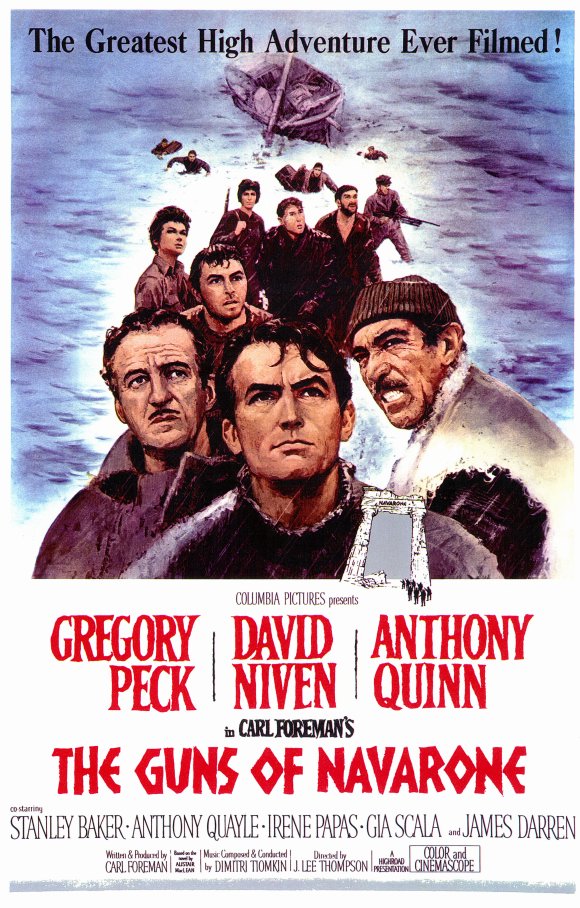

Afin de souligner cette subtilité, prenons les influences de la forteresse gygaxienne dans le monde de la fiction – qui sont bien sûr des « films de commandos », comme Les Canons de Navarone wiki, un film de 1961. Dans une forteresse gygaxienne, le groupe doit pénétrer un lieu bien gardé et neutraliser une puissante menace, ou bien lui dérober quelque chose.

Cela ressemble trait pour trait à l’intrigue du film Les Canons de Navarone – une adaptation saluée par le public et la critique d’un roman d’action d’Alistair MacLean, un vétéran de la marine britannique de la Seconde Guerre Mondiale. Le film suit une équipe de soldats - un commando - envoyée pour détruire deux canons allemands de gros calibre sur une petite ile fortifiée de la Mer Égée (ajoutez à cela des temples antiques en ruines, une forteresse médiévale et quelques bunkers souterrains, soit une sorte de méga-donjon à niveaux multiples…).

Le commando se compose d’une petite variété d’experts : des héros de guerre au passé douteux et des résistants, un savant mélange de sombres passés et de conflits interpersonnels. Ce schéma narratif, on le retrouve dans les films de gangsters, mais surtout dans le Western, avec les thèmes très classiques des « histoires de cavalerie » ou bien des « histoires de hors-la-loi ».

Ces trois genres ont grandement influencé les jeux de rôles. Dans leurs aventures, les commandos doivent se déguiser, manigancer, faire alliance avec les résistants locaux et bien entendu déployer une violence sanguinaire et quasiment surhumaine, pour confondre les gardiens de l’ile et accomplir leur mission, au prix de sacrifices considérables.

Et pour les cinéphiles, un aspect notable du genre du « commando » et des Canons de Navarone se trouve dans la rupture avec les films de guerre des années 1950, ceux-ci étant plus vraisemblables – certainement parce que le public, les acteurs et les producteurs connaissaient mieux les réalités de la Seconde Guerre Mondiale. Le film de commandos a permis l’évolution des héros en personnages de films d’action modernes : ils ne sont plus de simples soldats robustes et aguerris, mais acquièrent des capacités quasi super-héroïques, voire mythiques.

- Le cinéma super-héroïque contemporain,

- les films d’action des années 1980

- et les films de commandos

...partagent tous cet héritage, à ceci près que les pouvoirs des personnages de commando restent à l’intérieur des limites de la capacité humaine. Dans ces films, les protagonistes ne sont ni John Wick ni Rambo ; les commandos n’ont pas la quasi-invulnérabilité des héros de films d’action contemporains - et ne parlons pas des superhéros… Les balles peuvent facilement blesser, tuer ou handicaper le héros de commando. Les héros des Canons de Navarone ont tout de même besoin de temps pour récupérer de leurs blessures et meurent plus fréquemment que dans le cinéma d’aventure moderne.

Par ailleurs, au lieu d’un seul protagoniste, les films de commando des années 1960 et 1970 suivent une équipe dans son ensemble, ce qui permet à certains, voire la majorité, d’échouer ou de mourir.

Les genres les plus populaires de la fiction et les jeux de rôles sont voisins ; les personnages des premières heures de D&D ressemblent énormément à ceux des films de commando. Ils ne sont pas très réalistes, car ils s’inspirent de héros « pulp » comme John Carter ou le Souricier Gris [respectivement protagonistes du Cycle de Mars Wiki d’Edgar Rice Burroughs et du Cycle des épées Wiki de Fritz Leiber (NdT)]. Néanmoins, le genre tend à montrer des personnages qui ne sont pas beaucoup plus puissants que des humains normaux, et les intrigues peuvent multiplier les protagonistes à la façon d’un groupe de JdR classique, plutôt qu’un héros solitaire dungeon of signs. Ces jeux de rôle plus anciens ressemblent beaucoup à ces vieux films de genre, alors que les personnages de JdR plus récents partagent des qualités avec le héros d’action d’aujourd’hui.

Ce qui permet de comprendre les choix récurrents de Gygax, est de reconnaitre Les canons de Navarone et les films de commandos comme la pierre angulaire fictionnelle de tous ses scénarios - malgré sa propre contradiction de l’analogie. Les défis propres aux films de commandos (et même aux films de braquage) se montrent cruciaux pour mieux interroger la "forteresse gygaxienne" comme type de conception de donjon. Et pour comprendre plus profondément cette connexion, en interpréter les rouages rôlistes, il convient de se pencher sur quelques aventures reconnues de Gygax : Steading of the Hill Giant Chief ["La Maison forte du Chef des géants des collines"], The Forgotten Temple of Tharizdun et Le Château-fort aux Confins du Pays. Tous ces scénarios impliquent l’intervention d’un commando, ou de l’infiltration, pour assurer la survie du groupe. Elles adaptent également bon nombre de scènes et d’éléments propres aux commandos de cinéma.

Assièger la forteresse gygaxienne

Au cœur du scénario « siège » de la forteresse gygaxienne, réside un ennemi puissant et organisé qui contrôle l’essentiel du bastion.

Cela peut sembler en décalage des autres scénarios-types d’exploration de donjons, où les conflits entre factions forment un moteur, peut-être le moteur principal de l’intrigue ; mais Gygax maintient ce système en ajoutant des factions telles que des prisonniers, des rivaux ou bien des sbires mécontents, dont la loyauté envers l’antagoniste est faillible. Au premier abord on a l’impression de s’attaquer à une place forte organisée et conçue pour repousser les envahisseurs - ce qui comporte une utilité : cela indique au groupe qu’il ne faut pas s’attendre à simplement pénétrer la structure par ses accès les plus évidents pour partir en quête d’un trésor. Pour arriver au succès, le groupe doit se faire discret et éviter les occupants du bastion qui sont supérieurs en nombre, donc plus puissants, mais significativement plus faibles tant qu’ils sont dispersés et pris au dépourvu.

Le donjon, comme lieu en activité défendu par un ennemi organisé, compose la colonne vertébrale de la forteresse gygaxienne, et ce qui en fait sa particularité par rapport aux autres donjons. Le scénario nous propose un ennemi qui est vraisemblablement trop fort pour que le groupe le combatte directement. Les joueurs et joueuses réfléchissent alors à des moyens pour l’affaiblir et atteindre leurs objectifs sans déclencher une bataille générale. Cela implique habituellement de l’infiltration, d’éviter de déclencher l’alerte. Mais en tenant compte avec nuance de la maxime de l’OSR qui dit que « le combat est synonyme d’échec » ptgptb, le combat et le déclenchement de l’alerte sont inévitables bien que profondément indésirables, car la chance des joueurs-euses tournera toujours ; et alors la forteresse entière les poursuivra.

Lorsque l’alerte retentit, l’Expérience ludique des participant-es bascule. Les éléments d’exploration s’effondrant, le jeu devient une course contre la montre ou une course-poursuite frénétique. Tandis que l’ennemi se rassemble et cherche à débusquer le groupe, les PJ doivent déterminer s’iels poursuivent vers leur objectifs, s’iels forment un dernier carré ou bien choisissent de fuir vers un endroit sûr pour sauver les meubles. Le succès escompté par chaque plan dépend surtout de : la quantité d’éléments que le groupe avait planifié avant que l’alerte ne soit donnée ; les sabotages ; les éliminations d’ennemis, etc...

De fait, cette structure narrative construit un point culminant dans le scénario, probablement un beau combat final, même si les joueurs doivent faire en sorte de gérer cette scène pour qu’elle leur soit avantageuse, au moyen de stratagèmes propres au genre du commando : en se débarrassant des patrouilles ; en éliminant leurs chefs ; grâce aux sabotages, à l’observation du champ de bataille ; en trouvant des alliés de circonstance et en préparant des échappatoires.

Pour qu’une situation aussi complexe fonctionne de manière cohérente, tout particulièrement dans un scénario publié et jouable par autrui, il ne suffit pas de se contenter de construire le donjon, l’imprimer et laisser les autres se débrouiller. Comme toutes les productions ludiques, il existe des moyens pour encourager une certaine façon de jouer, ou au moins, des façons de rendre le jeu plus accessible pour les MJ et de récompenser les groupes de jeu qui les suivent.

Jouez-y comme à un wargame

L’innovation principale, l’outil le plus remarquable conçu dans l’ombre de la forteresse gygaxienne - et qui plus est, exploitable dans les autres manières d’appréhender la conception de donjons - est l’« ordre de bataille ». Un ordre de bataille est une liste des membres hostiles d’une faction ou d’un lieu, renseignés comme suit :

- caractéristiques,

- lieu où ils se trouvent,

- en combien de temps ils réagissent en cas d’alerte,

- leurs stratégies et comment ils répondent aux différents événements imminents.

Bien que partie prenante de n’importe quel scénario de wargame, ils sont rares dans les scénarios de JdR, même de nos jours. Dès 1978, Gygax avait pourtant expérimenté avec cet élément de conception dans Steading of the Hill Giant Chief. L’ordre de bataille y est très limité, se contentant de décrire un lieu unique et ne répond pas à des questions comme le temps qu'il faut aux gardes et aux familiers de la ferme pour répondre aux cris d’alarme du chef des géants ou aux bruits de combat. Pourtant, c’en est un ; c’est un ordre de bataille. Il est conçu pour donner à la MJ un format accessible qui lui permet de gérer un combat tactique, et contient une liste de quelques éléments indispensables d’un ordre de bataille plus sophistiqué, comme par exemple la position critique des défenseurs de la zone (même s’ils pourraient être mieux indiqués sur la carte) et un tableau avec leurs points de vie. L’outil mentionne également une tactique spéciale que le chef des géants peut utiliser : la baliste qu’il manie comme une arbalète.

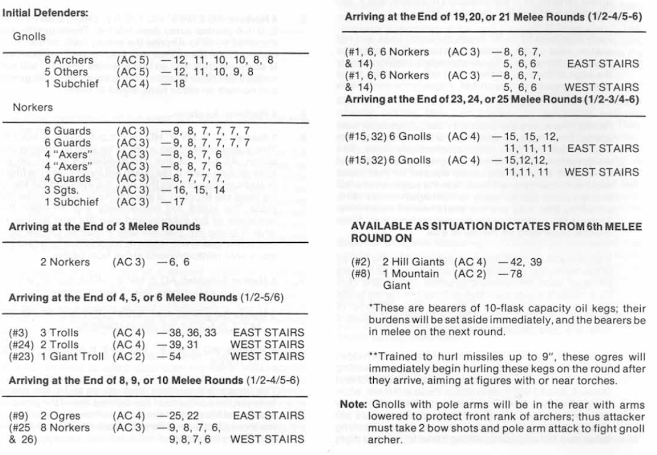

Au fur et à mesure de ses expérimentations, les ordres de bataille de Gygax s’enrichirent et devinrent plus efficaces. En 1982, Gygax alla jusqu’à proposer deux ordres de bataille complexes dans The Forgotten Temple of Tharizdun.

Le premier décrit une caverne remplie d’orques. L’autre - bien plus étendu - parle du lieu emblématique de l’aventure : le temple oublié. En dehors de la répartition des ennemis, il faut trois pages pour décrire le moment où les défenseurs répliquent ainsi que leur provenance, tout en précisant comment les occupants du temple réagissent aux attaques ; ce qui se produit lorsqu’ils s’enfuient ; et quels renforts ils recevront. Gygax liste à la fois les patrouilles usuelles du donjon (en rencontres aléatoires) et leur évolution à la faveur des contacts avec le groupe.

Un ordre de bataille de cet acabit est un outil stupéfiant d’utilité ; il permet à la MJ de gérer une grande faction organisée au moyen d’une simple feuille de référence. Non seulement cela permet de mener facilement un combat de grande envergure ou des escarmouches répétées, mais cela montre à la MJ comment les monstres sont organisés ; qu’ils ne demeureront dissimulés dans leurs repaires en attente d’être éliminés que si leur faction est détruite et qu’ils sont contraints de fuir.

ordre de bataille / ordre d'arrivée - The Forgotten Temple

Alors que le second ordre de bataille du temple oublié est très détaillé et bien renseigné, le premier, qui concerne « la Gorge des Orques » est remarquable parce qu’il forme la quasi-intégralité de la description du lieu, avec comme seuls accompagnements des notes sur l’héraldique rouge et jaune des orques, d’une carte de leurs grottes tentaculaires (sans autre indication toutefois), une ligne pour leur trésor (un butin d’or dans un coffre) et tous les personnages non-combattants (avec la bagatelle de 120 nourrissons orques sans défense !). La rencontre avec le clan des orques du Couteau dentelé semble donc entièrement tactique. Mais - à la façon typique de Gygax - les orques ont expulsé une lamie de son repaire et doivent dorénavant mener une guérilla contre elle et sa meute de leucrottas.

NdT : parmi les monstres mentionnés dans cet article :

- Une lamie est un genre de centaure mi-femme mi-lionne, un monstre mythologique typique du bestiaire de D&D

- Un leucrotta est un prédateur ressemblant à un mélange de cerf, de blaireau et de hyène

- Un gobelours est un gobelin gigantesque et poilu

- Un hobgobelin est un gobelin organisé et grand, proche des orques par la taille.

- Un norker est une créature proche de l’hobgobelin, avec une peau épaisse et de grands crocs.

Même si ces deux rencontres sont un peu chiches, leur présence sur la carte de la région du temple oublié permet de jouer autre chose qu’un simple combat : un conflit entre factions devient possible, ce qui offre aux personnages l’opportunité de tisser des liens avec la lamie ou les orques, chaque faction pouvant faire office d’alliée de circonstance contre la menace plus importante incarnée par le géant des montagnes et sa troupe de norkers (même si je conviens qu’ils pourraient tous convoiter le butin, même après que le groupe ait éliminé leurs rivaux.).

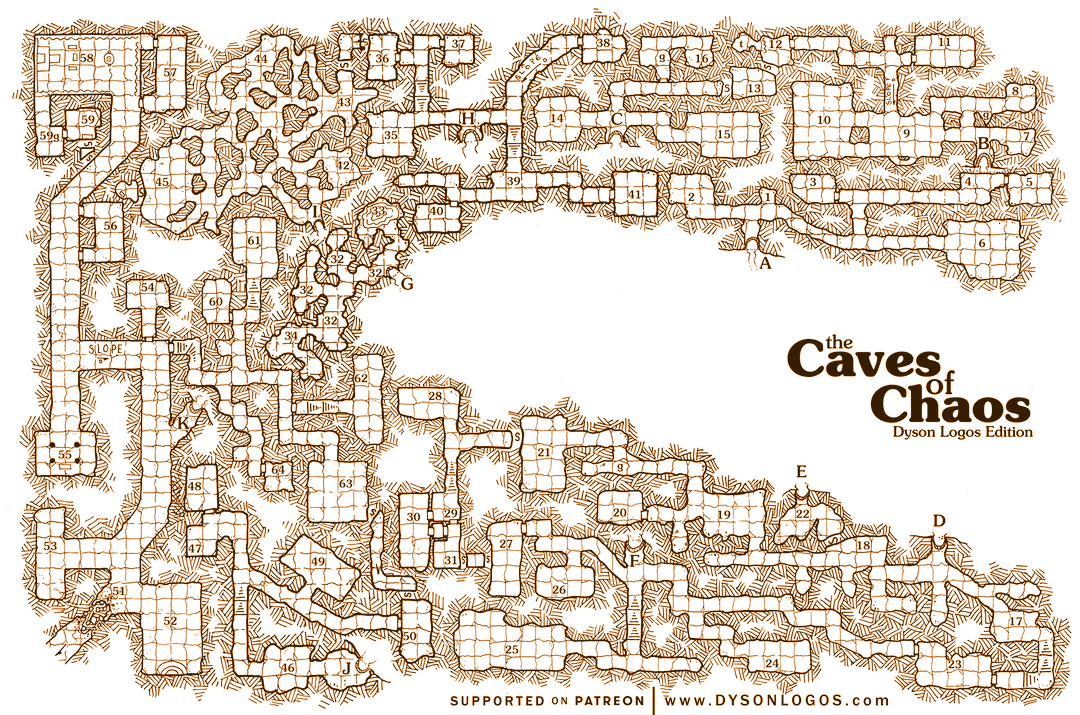

En dehors de l’utilité de l’ordre de bataille, Gygax fournit d’autres éléments qui permettent d'intégrer mieux l’infiltration et le conflit entre factions dans ses scénarios. Ces deux éléments d’agencement de la carte purement conceptuels apportent un contexte plus intéressant aux moments tactiques et amènent le groupe à contourner les points difficiles, en assassinant ou en sabotant les ennemis au sein même de la forteresse. B2 – Le Château Fort aux confins du pays contient plusieurs détails de carte de ce type, en exemple, des passages secrets qui relient les repaires souterrains des diverses factions. La « salle oubliée » entre les deux repaires orques est un excellent exemple de ce type ; elle permet au groupe qui s’est infiltré dans un des repaires d’assassiner le chef de l’autre presque immédiatement après avoir trouvé la porte secrète. D’autres portes cachées conduisent à la grotte du chef de la bande de gobelours, au repaire dissimulé du chef des hobgobelins (y compris le repaire des gobelins, plus facile à infiltrer) et mènent en secret au temple du chaos - ou relient la planque de l’ogre et la salle des gardes gobelins (facilitant ainsi l’emploi de l’ogre comme mercenaire par les gobelins).

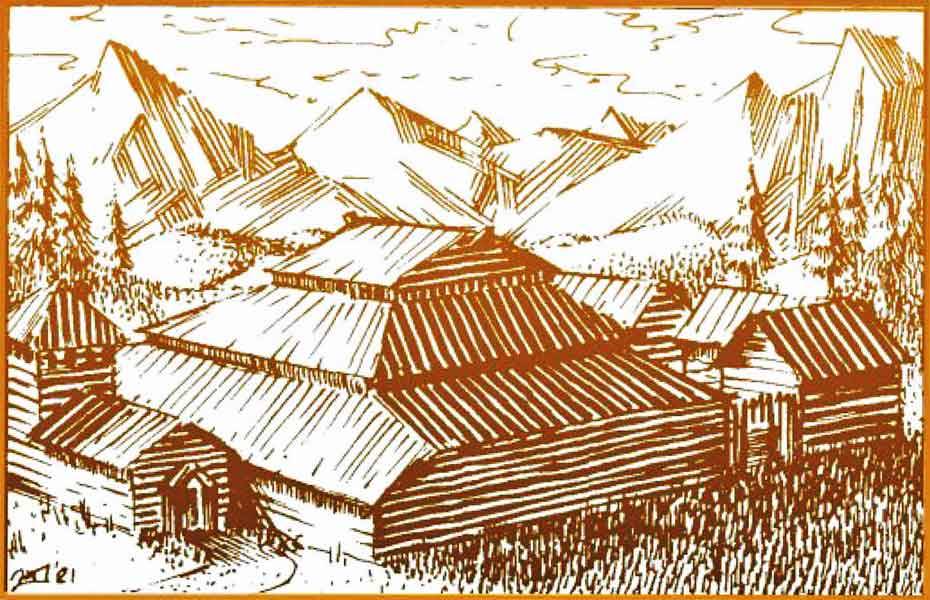

Parmi les autres outils cartographiques servant à faciliter l’infiltration, il y a les passages par le toit ou les fenêtres, pour par exemple atteindre la cour de la Maison forte du Chef des géants des collines. Apparaissent également les classiques de l’infiltration de château : les poternes secrètes ou les canaux de drainage conduisant au donjon. On peut même trouver des sections oubliées et abandonnées dans le donjon (y compris dans le G1) qui permettent aux personnages d'improviser des repaires in situ et profiter de passages secrets. Au-delà de ce processus, les cartes de Gygax ne sont pas très étendues ou très interconnectées mais font montre d’une certaine logique… Elles sont cohérentes, surtout d’un point de vue défensif et militaire. Vous y trouverez des salles de gardes qui surveillent les accès, des zones où les défenseurs humanoïdes peuvent se rassembler pour livrer une grande bataille, des quartiers d’habitation, des armureries.

Cela fait partie de la sensibilité nécessaire à la conception de donjon : les Personnages-Joueuses qui s'infiltrent doivent pouvoir obtenir assez d’informations pour se repérer et deviner ce qui se trouve à proximité. Si vous observez la carte de la maison forte, le G1 comporte quatre zones bien distinctes : une salle centrale entourée de cours, un agglomérat de baraquements où vivent les géants sur le côté est (à droite sur le plan), une caserne et une armurerie au sud-ouest. La partie ouest de la carte est un fouillis de : bâtiments où vivent les serfs, chambres des invités, cuisines et autres lieux de fonction. Même le niveau souterrain sert de souterrain : un lieu où les géants emprisonnent leurs esclaves orques. Le maison forte est sans nul doute un espace fantasmagorique et son donjon comporte quelques bizarreries, mais elle demeure très cohérente. On ne peut pas débouler des cuisines à la chambre du chef.

Les donjons de Gygax sont d'habitude comme cela : des espaces dont l’agencement offre aux joueurs et joueuses la capacité d’apprendre et d’anticiper, facilitant ainsi une infiltration. Iels peuvent s’organiser pour que les PJ éliminent les chefs dans leurs quartiers ; vandalisent leur armurerie ; barricadent la porte de la caserne ; empoisonnent les réserves de nourriture dans la cuisine ; ou bien libèrent des prisonniers - car l’agencement est plus ou moins logique. Iels vont tirer parti de ces opportunités, qui affaibliront invariablement les antagonistes du G1. J’ai déjà vu des groupes déployer avec plus ou moins de réussite les stratagèmes suivants :

- sonner le cor pour donner l'alerte et amener dans des pièges les géants qui festoyaient,

- se faufiler dans les cuisines pour empoisonner le festin des géants,

- saboter leur armurerie,

- charmer leur meute de loups et les laisser les appeler – les retournant contre leurs maitres,

- libérer les esclaves orques

- et bien évidemment, cramer toute la maison forte.

Gygax va jusqu’à approfondir ces éléments cartographiques avec des situations très spécifiques qui permettent de saper la défense de ses bastions. Dans le G1, ces manières sont détaillées dans un texte laconique : le groupe peut dérober les vêtements de jeunes géants pour s’en parer et, ainsi, discuter avec des servantes, serfs et esclaves mécontents pour obtenir des informations, des richesses ou même des alliances de circonstance. Le groupe peut donc piéger les géants isolés, comme les nombreux gardes éméchés ou le « beau guerrier géant » qui fanfaronne devant les servantes géantes dans leurs quartiers et qui rechigne à appeler au secours.

Construire une forteresse gygaxienne ne revient pas seulement à la mise en place d’un scénario de wargame, même si cela en fait partie. Il faut aussi créer un espace offrant des opportunités au groupe, favorisant l’agentivité des joueureuses et leur capacité à mettre en place des stratagèmes au moyen d’outils variés.

Image alternative pour Le Temple de la jungle – Erik Desmazières (1973)

Le naturalisme gygaxien

Impossible de discuter le processus créatif de Gygax de manière exhaustive sans mentionner un autre de ses piliers, qui ajoute aussi au caractère fonctionnel de ses scénarios : le « naturalisme gygaxien ». Comme pour beaucoup de concepts de l’OSR, cette expression a été proposée et définie en détail pour la première fois sur Grognardia, le blog de James Maliszewski (en) et elle renvoie plus ou moins à une approche généralement écologique ou logique de la création d‘univers de JdR. Dans son article de 2008, James M la définit comme

« [la] tendance, […] à dépasser la description de monstres comme simples adversaires / obstacles pour les PJ en fournissant des mécanismes de jeu qui servent principalement à ancrer ces monstres dans l’univers du jeu. »

James donne comme exemples des sorts et capacités de monstres qui n’ont que peu ou pas d’effet mécanique, et la pratique longtemps controversée d’inclure des humanoïdes non-combattants lors de la création de leur repaire.

Dans un article précédent grognardia James avait aussi montré l’aspect esthétique du naturalisme de Gygax : il l’avait trouvé dans la représentation d’Orcus dans le Manuel des monstres d’AD&D1 : celui-ci présente des éléments d’art médiéval et une apparence moins lisse et clichée que celle de la couverture du Bestiaire fantastique de la 4e édition, qui venait de sortir. On trouve à la fois un aspect fonctionnel et un aspect esthétique dans le naturalisme gygaxien : c’est à la fois la perméabilité et l’intelligibilité des mondes de Gygax et son esthétique personnelle. L’esthétique propre à Gygax peut peut-être être décrite comme celle de livres sur les armées historiques de l’éditeur Osprey (2), saupoudrés de Tolkien et d’autres auteurs de fantasy et de S-F du milieu du 20e siècle.

|

|

|

|

L’Orcus de l’époque Gygax... |

… et l’Orcus de 2008 ! |

Cette esthétique convient bien aux scénarios de Gygax et contribue à leur jouabilité, parce qu’elle permet à une joueuse d’acquérir une utile maitrise de ce genre littéraire, aussi bien de ses éléments historiques que fantastiques. La connaissance des armes d’hast médiévales fournit à la joueuse l’option d’utiliser le crochet de sa vouge-guisarme pour ramasser des objets au fond de bassins enchantés, tandis qu’une lecture de Trois cœurs, trois lions wiki de Poul Anderson donnera aux joueurs des informations sur les trolls de Gygax et leurs faiblesses. L’élément réaliste de l’esthétique de Gygax, sa variété dure (gritty) d’armes et d’armures qu’il a empruntée aux wargames et au militaire, place ses scénarios fermement dans l’« héroïque » plutôt que le « super-héroïque ». Encore une fois, cela renvoie à la façon dont les scénarios gygaxiens correspondent au ton du film de commandos des années 1960, où le réalisme des aspects militaires limite les aspects super-héroïques de l’histoire et des héros. Dans le grand final des Canons de Navarone, les commandos ont perdu la plupart de leurs explosifs et doivent créer un piège avec les munitions du canon lui-même : ce genre de complexité peut être contrasté avec l’approche moins rigoureuse des films d’action plus modernes (ou, pour aller plus loin : des jeux vidéo), où de gros canons et véhicules sont souvent détruits avec une simple grenade à fragmentation. Le « réalisme » du film de commandos peut être flexible, mais garde le dessus puisque les armes y sont régies par des limites prévisibles, pas en tant que métaphores.

L’esthétique de Gygax aide ses scénarios à fonctionner : elle ancre les joueuses dans des problématiques sur l’équipement, imposant ce même genre de réalisme flexible. Cet effet peut s’estomper avec les montées en niveau, quand les objets magiques et les sorts - aux effets bien plus métaphoriques - deviennent courants ; mais cet ancrage ne disparaît jamais tout à fait. C’est vraiment malin, et il n’est même pas nécessaire de s’inspirer des mêmes œuvres de fantasy et des mêmes éléments historiques que Gygax pour reproduire cet effet. N’importe quelles références sont utiles : elles donnent aux joueurs un moyen d’ancrer le monde dans le réel, et aux arbitres des outils pour mieux extrapoler des détails, et peuvent être empruntées à toute période historique qu’on trouve utilisable. Par exemple une guerrière portant un buffletin [Une veste en cuir bouilli typique des armées du 17e siècle (NdT)] aura probablement aussi un casque à queue de homard et un sabre à garde en panier.

Et tant que les références sont accessibles, elles peuvent servir de sources de détails et de réalisme dans la partie. Les références et l’accessibilité de la connaissance du monde fantastique forment le vrai cœur du naturalisme gygaxien. Ce sont elles qui lui permettent de fonctionner en tant qu’outil de création, parce que son principe est de créer des interconnexions entre des éléments du scénario ou de l’univers. Des détails utiles que les joueurs peuvent découvrir, et à partir desquels l’arbitre peut extrapoler. Ces emprunts à d’autres sources plus riches libèrent le scénario lui-même, en grande partie, de cette obligation de fournir des détails.

NdT : Un groupe de reconstitution britannique, Sealed Knot, rejoue une bataille de la guerre civile anglaise. Voilà le genre d’image mentale que pouvait invoquer le simple mot « buffletin » pour le public de Gary Gygax. Photo d’Angus Kirk sous licence CC-BY-NC-ND.

Gygax lui-même n’a jamais utilisé le terme de « naturalisme », mais il s’en approche dans sa discussion de la création d’univers dans le Guide du maître de AD&D1, et sans le relier à l’esthétique ou au ton de ses scénarios ; à la place, il prévient que

« les donjons [et les terres sauvages] doivent être équilibrés et justifiés, ou bien improbables jusqu’à l’excès, fruit d’une entité surnaturelle qui entretient le fonctionnement de l’ensemble (ou du moins a tout mis en branle avant que quelqu’un – quelque chose ? – d’autre l’arrête). Quoi qu’il arrive, ne permettez pas aux exigences du « réalisme » ou de l’imaginaire impossible de détériorer votre univers. Climat et écologie sont uniquement des rappels à la prudence et la modération ! »

- Traduction officielle de Dominique Monrocq

Ensuite, Gygax propose quelques exemples d’éléments fantastiques qui peuvent permettre à un univers aussi riche en prédateurs monstrueux de garder une certaine logique écologique, et il prévient que les joueuses peuvent exiger un monde compréhensible ; mais il conseille aussi à l’arbitre de ne pas aller trop loin dans ses tentatives de simuler la réalité.

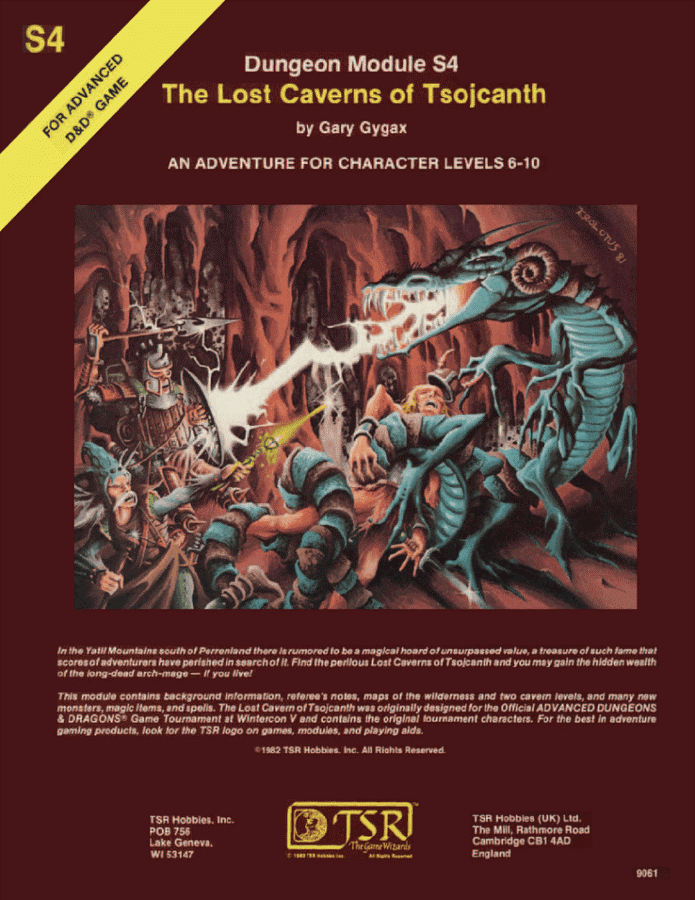

Le naturalisme gygaxien n’est pas qu’une façon de visualiser un univers de jeu : dans les scénarios de Gygax, il sert à ancrer l’espace fantastique en le rendant cohérent et compréhensible. La maison forte des géants a des cuisines, des espaces de stockage, des baraquements, et d’autres pièces qu’on s’attend à voir dans un château, et les autres créatures rencontrées sont ou bien des serviteurs (orques, gobelours et ogres), des animaux de compagnie (loups de l’effroi, ours, manticores), de la vermine (troglodytes, lézards géants) et un visiteur (le géant des nuages). Mais Gygax va plus loin dans The Lost Caverns of Tsojcanth (1979) :

« Les bassins hébergent des formes de vie petites et pâles – écrevisses et poissons - ainsi que des criquets, scarabées et autres insectes. Des personnages qui écoutent attentivement entendront de nombreux petits bruits, en particulier ceux qu’on associe aux insectes et autres petits animaux qui vivent dans les cavernes. [Les cavernes hébergent également] des chauves-souris, quelques rats géants, de nombreux rats normaux, d’énormes lombrics (1 à 2m de long, pas d’attaque), ou diverses grosses limaces et asticots. Tous sont inoffensifs. Ce sont les proies habituelles des autres créatures, plus grandes, qui occupent les cavernes. »

The Lost Caverns of Tsojcanth est un des premiers modules de TSR qui explore le monde de Greyhawk. (NdT)

Ces deux exemples, que j’appelle la marmite du géant et l’énorme lombric, fournissent deux services distincts à l’arbitre et aux joueureuses - tous les deux dans le cadre du naturalisme gygaxien. Comme dit plus haut, les détails comme celui de la marmite apportent au groupe des outils et des moyens originaux de viser la victoire. Le prochain repas de la majorité des géants est accessible. Il représente pour le groupe un moyen d’empoisonner ces géants (même si beaucoup réussiraient leur Jet de Sauvegarde). Mais la cuisine des géants représente aussi un avantage tactique potentiel pour un groupe qui se déguiserait pour entrer dans la salle centrale avec quelque chose de dangereux, sous couvert d’apporter le repas. Même s’il existe des objets précis (comme des fioles de poison ou d’illusion, ou le vin elfe noir capable d’enivrer même les géants), ces possibilités sont rarement décrites ; l’existence de cuisines et de garde-mangers dans la maison forte devraient faire apparaitre ces opportunités avec un peu de déduction et de réflexion de la part des joueurs. Ces possibilités sont disponibles parce que chacun sait ce qu’on peut trouver dans une cuisine et peut imaginer comment mettre la pagaille avec du matériel de cuisine et de la nourriture.

L’exemple du « lombric géant » n’est pas aussi prêt à l’emploi, mais il reste fertile. En décrivant l’écologie fictive des Cavernes Perdues, Gygax a donné à l’arbitre des outils pour décrire et transmettre une idée de ce qui se trame dans les profondeurs quand les PJ n’y sont pas, avec des monstres qui chassent des vers et grignotent d’étranges champignons dans des ténèbres moites. Aussi simple que soit cette idée, elle aide à décrire les espaces et activités des habitantes du donjon. Elle fournit des pistes pour répondre aux questions que posent habituellement les joueurs : « Qu’y a-t-il dans la poche de l’ogresse ? » ou « que font les gobelins ? » Même si ce n’est pas immédiatement utilisable, cela encourage à chercher ce qui est utilisable, parce que cela apporte une continuité et donne des détails accessibles au monde fantastique.

Des descriptions au service du conflit

En plus de ces techniques de conception générale et de ces outils et situations spécifiques, l’écriture de descriptions par Gygax vise aussi à construire une forteresse à assiéger ou infiltrer. Fondamentalement, cela signifie que ces descriptions se concentrent sur l’organisation des ennemis/monstres, leur comportement et leurs tactiques, en ajoutant juste ce qu’il faut de détails pour esquisser un lieu. Les descriptions de Gygax sont brèves quand elles décrivent des espaces, mais s’ancrent dans des descriptions physiques exactes : dimensions, matériaux et particularités environnementales. Généralement, c’est suffisant : un des talents de Gygax, c’est qu’il lui suffit d’une simple ligne, ou quelques adjectifs évocateurs, pour donner à une arbitre de quoi gérer un scénario (3).

Le "module" Le Château fort aux confins du pays était inclus dans la boite de base de Basic D&D et a servi d’introduction à beaucoup de jeunes rôlistes des années 1980 (NdT)

Cette description du « Tertre des Hommes-Lézards » dans Le Château fort aux confins du pays donne un bon exemple de l’approche typique de Gygax

« Les ruisseaux et les étangs des marais sont le logis d’une tribu d’hommes-lézards particulièrement malveillants. Ce sont des êtres nocturnes et par conséquent inconnus des habitants du CHATEAU FORT. Ils ne dérangeront pas les personnes qui sont dans leur région pendant la journée sauf si celles-ci marchent sur le tertre qui abrite les antres boueux de la tribu. Si cela arrive, alors les mâles sortiront un par un de leurs trous, et attaqueront le groupe. 6 mâles en tout attaqueront (CA 5, DV 2+1, pv 12, 10, 9, 8, 7, 5, AT 1, DG 2-7, DP (10m), SC G2, BV 12).(1) S’ils sont tous tués, le reste de la tribu restera caché dans l’antre. Ils n’ont tous que des armes très rudimentaires. Le plus grand d’entre eux a un collier qui vaut 1 100 pièces d’or.

Dans l’antre il y a un autre mâle (CA 5, DV 2+1, pv 11, AT 1, DG 2-7, SC G2, BV 12),(1) 3 femelles (qui sont les égales des hommes, mais qui attaquent comme les monstres avec 1+1 dés de vie, et qui ont respectivement 8, 6 et 6 points de vie), 8 petits (ayant chacun 1 point de vie mais qui n’attaquent pas), et 6 œufs. Ils ont caché sous le nid avec les œufs 112 pièces de cuivre, 186 pièces d’argent, un lingot d’or valant 90 pièces d’or, une potion de guérison et une de poison. La première personne qui pénétrera dans l’antre perdra toujours l’initiative en faveur de l’homme-lézard restant et de la plus grosse femelle, sauf si elle brandit une torche devant elle. »

- traduction de Anne Moreau (1982)

C'est un exemple plus long du style descriptif du Gygax des débuts, le plus connu, quoiqu’il décrive un repaire / site entier avec une carte minimaliste en référence. Il devrait être évident que le principal sujet ici, c’est le combat, ou le potentiel tactique d’une rencontre avec les hommes-lézards. À la lecture d’un seul paragraphe, nous apprenons de cette bande d’hommes-lézards : sa composition (7 mâles, 3 femelles plus faibles, et 8 enfants), son comportement (« malveillants », nocturnes, prédateurs, et territoriaux vis-à-vis de leur tertre), ses tactiques (les guerriers émergent individuellement et attaquent, la dangereuse embuscade dans le tunnel par les mâles et femelles), et de possibles contre-mesures (la prudence et le feu).

Le Tertre des Hommes-Lézards (et la « carte-lézard » -> qui accompagne la description textuelle) montre que Gygax se préoccupe d’abord du combat tactique, mais la description du tertre contient quand même quelques détails utiles à l’arbitre. Les éléments descriptifs se résument à ces informations : 1) le tertre est dans un marais de ruisseaux et de mares, et 2) les hommes-lézards vivent sous le tertre, dans des tanières et terriers boueux.

Le Tertre des Hommes-Lézards (et la « carte-lézard » -> qui accompagne la description textuelle) montre que Gygax se préoccupe d’abord du combat tactique, mais la description du tertre contient quand même quelques détails utiles à l’arbitre. Les éléments descriptifs se résument à ces informations : 1) le tertre est dans un marais de ruisseaux et de mares, et 2) les hommes-lézards vivent sous le tertre, dans des tanières et terriers boueux.

Bien que très simple, cette description pourra attiser l’imagination de l’arbitre et créer une scène descriptive plus vaste, par exemple :

Un tertre de terre noire et nue s’élève du marais, dénué des lys et des roseaux qui remplissent les mares alentours, et percé de trous sombres et étroits, qui s’ouvrent sur des tunnels étroits, à moitié inondés, puant les plantes pourries, l’urée et le poisson mort.

Ce genre de description élémentaire est facile à imaginer à partir de ce genre d’espace, et fonctionne bien dans le contexte de fantasy vernaculaire et terre-à-terre du Château fort... C’est aussi assez limité. Ni les hommes-lézards eux-mêmes, ni leurs trésors ne sont proprement décrits. Tout ce qu’on a comme description de ces créatures, c’est leur nature « exceptionnellement malveillante », là où les hommes-lézards sont habituellement « neutres » (mais aiment quand même « dévorer » des gens), comme le décrit la version Moldvay de Basic D&D (qui a probablement été écrite après Le Château fort). Certes, la description des hommes-lézards dans Basic D&D, où ce sont des « créatures aquatiques [qui] ressemblent à des hommes avec une tête et une queue de lézard » est probablement basée sur l’idée que s’en faisait Gygax… Mais elle a disparu dans [le supplément de contexte de] Greyhawk comme dans le Manuel des Monstres d’AD&D, qui ne proposent aucune description physique - quoique leur anthropophagie est notée dans les deux ouvrages, et l’illustration du Manuel des Monstres est plus que suffisante.

Un petit dessin qui vaut un long discours : l’homme-lézard illustré par David Trampier pour le Manuel des Monstres d’AD&D (NdT)

Nous voyons encore que Gygax, dans tous ses ouvrages, met en avant le comportement, la démographie et les caractéristiques chiffrées des adversaires. Avec les hommes-lézards, cela fonctionne assez bien : leur nom les décrit déjà plutôt bien, et il est facile pour un arbitre en quête de détails de puiser dans sa propre connaissance des lézards. Quand j’ai joué Le Château fort... pour la première fois en 1983, notre meneur de 12 ans connaissait surtout les anoles wiki [une famille de lézards présents dans une partie des Amériques (NdT)], aussi nos hommes-lézards étaient-ils verts et bruns, avec de minuscules écailles, une longue tête étroite et une poche gonflable sous la gorge wiki. Je présume qu’à d’autres tables, ils étaient basés sur les iguanes ou sur des dinosaures aux dents tranchantes.

En se focalisant plutôt sur les tactiques et la culture (pour autant que c’est une culture de dévorer des gens et de parfois vivre dans des huttes), Gygax centre sa conception de jeu autour du combat et de la négociation avec les monstres, surtout ses monstres « humanoïdes » qui reçoivent généralement des descriptions plus longues. Dans les ouvrages les moins habiles de Gygax, cette tendance à une espèce de sociologie militaire superficielle augmente, peut être à l’excès, et parfois jusqu’à créer une absurde taxonomie enzedeck, un essentialisme racial qui a reçu maintes critiques. Cependant, ses meilleures œuvres, et en particulier les scénarios où il propose des rencontres singulières sans rajouter de commentaire social, sont de bonne conception et peu contestables.

Au cœur de ces scénarios se trouvent les très probables rencontres que les PJ auront avec les « monstres ». Souvent, comme au Tertre des Hommes-Lézards, c’est un combat : une altercation violente, au début un combat quasi-rituel, ensuite une terrifiante embuscade dans la boue des tunnels souterrains – une rencontre probablement fatale pour un groupe de bas niveau. Pourtant, avec ce court paragraphe et le texte du Basic D&D version Moldvay (ou celui d’AD&D si on jouait une des premières éditions du Château Fort), Gygax a donné aux arbitres de quoi ouvrir d’autres possibilités. Les hommes-lézards veulent manger des gens, mais apprécient aussi les trésors, parlent leur propre langue, préfèrent chasser la nuit avec des embuscades, et ont un certain sens du rituel et de l’honneur (d’où leur réaction aux intrusions : une attaque mêlée à un défi). Il y a la possibilité de négociations, et bien sûr de trahison ; de se faire traquer par des hommes-lézards nocturnes, meurtriers, avec un penchant pour l’anthropophagie. Même cette simple rencontre en extérieur, longue d’un paragraphe, presque sans description, pourrait servir de fondation à une faction régionale, si votre campagne prenait un tour inattendu.

Là où le style de Gygax s’essouffle, c’est quand il part trop loin, comme quand il passe des pages entières à décrire les elfes noirs dans Vault of the Drow. Les exposés sobres et tactiques sur l’équipement et les types de troupes auraient été plus à leur place intégrés dans les scénarios et reliés à des rencontres spécifiques avec les drows. À la place, tout ceci se mélange en pagaille avec des détails sur la matriarchie des drows et sur l’histoire de leur société, qu’on croirait tirée d’un conte de fées simpliste. Même s’il y a quelques solides descriptions de lieux, comme la capitale drow, Gygax essaie de conserver le style de ses descriptions tactiques et référencées, mais en allant plus loin et en y intégrant de la prose complexe. Le résultat : des descriptions qui restent fonctionnelles, mais qui perdent l’accessibilité qu’on trouve dans ses meilleurs textes.

Les elfes noirs sont un standard de D&D de nos jours, mais c'est dans Vault of the Drow que l'on trouve leur première description en profondeur, y compris une visite d’une de leurs cités souterraines ! (NdT)

Ces descriptions de moindre qualité réussissent à être à la fois insuffisantes et excessives, parce qu’elles s’attardent sur des points de détails - comme la liste des nombreux types de champignons qu’on trouve sur la route de la capitale drow, ou le fonctionnement des gemmes qui illuminent le plafond de la caverne. En-dehors de ces listes, les descriptions les plus longues de Gygax s’appuient sur des généralisations et non sur des détails ; ou alors elles comblent le vide avec des adjectifs creux. Par exemple, dans Vault..., une des pièces du temple de la déesse araignée est décrite ainsi : « La chambre à coucher de la Grande Prêtresse est décorée avec luxure et malveillance. » Certains soulèveront qu’en insistant sur la « luxure » et la « malveillance » qu’on trouve dans l’esthétique de la théocratie drow, au lieu de présenter des objets précis, Gygax permet à l’arbitre d’imaginer ce qui évoquerait le mieux cette malveillante luxure pour son groupe de jeu… Mais c’est tiré par les cheveux, surtout si on compare ceci à la capacité qu’avaient les tunnels boueux et du marais du Tertre des Hommes-Lézards à évoquer immédiatement une image.

Pourtant, cette perte de sens et de détail dans ces descriptions n’apparait pas seulement dans les ouvrages plus tardifs, ou pour hauts niveaux, de Gygax. Le problème ne vient pas non plus de scénarios et de descriptions à plus grande échelle. The Forgotten Temple of Tharizdun (1982) est un scénario à la fois de plus haut niveau (5e - 10e) et qui s’étale sur de nombreux sites… Mais il réussit à suivre son habitude : des descriptions simples et robustes pour des espaces clairement définis. Le Temple utilise généralement des éléments descriptifs concrets, qui évoquent la littérature « pulp ». Les pièces sont remplies de nids de « vieux vêtements, tissus, chiffons et feuilles d'arbres » ou d’« une armoire abimée […] avec une porte manquante mais des tiroirs encore intacts ». Les portes sont des « antiques panneaux de bois-de-bronze » et les murs sont couverts de veines écœurantes de pierre de couleurs prune et lilas. Les descriptions de Gygax semblent devenir moins utiles et plus difficiles à saisir pour l’arbitre dès qu’elles portent sur des espaces originaux ou complexes. La raison, je pense, en est que l’exploration de l’espace lui-même est moins importante pour sa philosophie d’écriture que la rencontre avec les habitants : la première laissera toujours la priorité à la seconde, quelle que soit l’usage le plus probable du lieu. Ce n’est pas la pire des méthodes de création de donjons, et elle peut avoir des effets intéressants… Mais elle n’est pas toujours immédiatement utile, et il existe d’autres méthodes.

La méthode d’écriture gygaxienne, qui se concentre largement sur les tactiques et la structure militaire des créatures de ses scénarios, a tendance à trouver ses limites non seulement avec les descriptions complexes, mais avec les situations complexes, comme par exemple l’infiltration de la ville drow. En se concentrant sur les capacités martiales et les tactiques des adversaires potentiels - alors que le combat n’est ni évident ni même probable - Gygax fait le contraire de ce qu’il avait fait avec le Tertre des Hommes-Lézards : il sabote le type de jeu le plus probable. Peut-être peut-on dire que les descriptions lieu par lieu, qui doivent toujours décrire chaque zone, ses habitantes et ce qu’elle contient (pièges, décor, trésor, secrets), devraient plutôt mettre en valeur ce qui risque le plus d’y avoir lieu. Pour la description de la cité drow de Vault of the Drow, ce ne serait pas le conflit direct, mais la négociation et le subterfuge.

Malgré ces critiques, malgré ces maladresses dans l’écriture de situations et de lieux complexes (et ce genre de chose est franchement difficile à écrire), on peut noter que les descriptions de Gygax sont presque toujours suffisantes, prêtes-à-jouer et raisonnablement brèves. Même si l’approche de Gygax se concentre sur le potentiel qu'a un lieu ou une rencontre à tourner au wargame, ces informations sont toujours utiles puisque le conflit direct est toujours au moins une possibilité secondaire, et Gygax oublie rarement d’intégrer d’autres informations.

Donc pour écrire la description d’un donjon, il y a de bien pires méthodes que la méthode « de wargameur » de Gygax. Informer l’arbitre sur les rencontres avec des monstres sera toujours un aspect crucial de l’écriture de donjons. Mais cela fonctionnera mieux pour un certain type de scénario basé sur un lieu, que j’appelle un « siège ». Les scénarios de sièges tournent autour d’une infiltration et d’une confrontation avec des forces hostiles et organisées. En général, une faction qui s’oppose aux PJ contrôlés les lieux. La faction assiégée est presque toujours trop puissante pour que le groupe se lance sans risques dans un combat direct ; aussi le groupe devra-t-il plutôt utiliser des tactiques de commando pour les détruire progressivement. Les scénarios de sièges et le style créatif de Gygax ont tendance à pousser le jeu vers des combats tactiquement défavorables, mais n’éliminent pas d’autres aspects tels que l’exploration du donjon.

Étant données l’importance de Gygax dans les évolutions de Donjons & Dragons et cet aspect de sa vision créative, il est facile de comprendre que ce JdR s’est de plus en plus concentré sur des combats tactiques de plus en plus complexes au fur et à mesure des éditions. Bien sûr, comme le style de Gygax est surtout présent aux débuts de l’Histoire de notre loisir, il ne se consacre pas autant au combat que le font souvent les auteurs de JdR de fantasy contemporains. Selon nos critères modernes, les scénarios de Gygax sont centrés sur l’exploration et la négociation ; mais, comparés à certaines autres philosophies de conception des débuts, comme celle de Jaquays wiki et peut-être celle d’Arneson wiki, le gout de Gygax se porte plus sur le combat et la tactique.

Les forteresses gygaxiennes et l’importance donnée à la tactique - surtout une fois passées par le filtre des scénarios pour tournois et du système d’AD&D qui a été créé pour - ont planté les graines des adventure paths, ces campagnes composées d’une série de rencontres pré-écrites et tactiquement complexes ; le format dominant de l’écriture de scénarios de D&D depuis les années 1980. Mais je ne peux pas en faire porter le blâme à Gygax !

Lassitude de guerre

Bien que les forteresses gygaxiennes aient été des succès enthousiasmants de conception, elles montrent vite leur limite : dès le départ les joueur-euses et créateur-ices ont cherché des alternatives. Gygax lui-même a écrit ou adapté d’autres formes de scénarios : la Tombe des horreurs est par exemple un donjon à énigmes.

La forteresse gygaxienne met l’accent sur un seul type de situation : le combat contre un ennemi organisé. Bien qu’il laisse une place à l’exploration et à d’autres aspects du JdR classique, on en revient toujours au combat. Le combat nécessite bien sûr une forme d’équilibre entre les forces en présence pour que le jeu puisse marcher, bien que la plupart des techniques et outils qu’utilise la forteresse gygaxienne visent à permettre aux joueuses de rééquilibrer le rapport de force quand les mécaniques de combat direct les défavorisent. La présence de ces facteurs ou outils d’équilibre est un élément essentiel du « combat en tant que guerre », nommé et bien décrit sur le forum EN World en 2012 (en). Il s’agit de l’idée que dans les plus anciennes éditions et cultures de jeu de D&D, l’objectif des joueurs et joueuses est de triompher d’ennemis plus puissants par la ruse ou l’utilisation optimale d’éléments de l’univers : embuscades, faiblesses des monstres, trahisons et utilisation des éléments de décor pour éviter le « combat à la loyale ».

Il devrait être évident que permettre aux personnages de « gagner » en évitant le combat n’est pas la priorité de Gygax. Bien que le travail de Gygax encourage le « combat en tant que guerre », le « combat en tant que situation d’échec » est un concept plus tardif venant de l’OSR. Le « combat en tant que situation d’échec » est une interprétation du jeu élaborée du côté des joueurs, peut-être après avoir essayé de survivre aux forteresses gygaxiennes avec les petits groupes de PJ des éditions récentes (entre 3 et 6 « héros ») au lieu du nombre minimum suggéré de 6 PJ (sans compter leurs serviteurs) des vieux modules.

Bien que cette théorie, tout comme le concept de « combat en tant que guerre » n’apparaissent que dans les années 2010 avec l’OSR, le problème est bien plus ancien. Les groupes de 3 ou 4 PJ étaient déjà courants dans les années 1980, ils étaient peut-être même plus courants avant que le jeu en ligne ne devienne possible. Confrontés au même problème d’équilibre que les tables d’OSR abordant des aventures avec des groupes plus petits que prévus, et cherchant à assurer la survie de leurs personnages, les fans de la première heure cherchaient aussi à affronter les grands groupes d’ennemis prévus par les scénarios et règles de Gygax.

La réponse « pré-OSR » à ce problème était décrite dès 1975 dans le fanzine Alarums & Excursions, et mena à la culture Dungeons and Beavers [« Donjons et Castors »] de Caltech et de l’Ouest des Etats-Unis (4). Elle s’inspirait des romans de fantasy et augmentait la puissance et les chances de survie des PJ. Cela donnera par la suite le style « tradi » de campagnes et de rencontres calibrées en fonction des besoins de la narration et de la survivabilité. Cette approche explique et définit même les éditions suivantes de D&D, y compris celles créées par Gygax lui-même, les personnages de son AD&D étant bien plus puissants et robustes que ceux du D&D original de 1974 (5), jusqu’à donner plus tard des éléments comme le « Facteur de Puissance » [score représentant la puissance d’un monstre pour l’ajuster a celle des PJ (NdT)] ou les « Adventure Paths » [qui sont conçues pour suivre la progression des personnages du niveau 1 jusqu’au maximum (6) (NdT)].

Rejetant la philosophie « tradi », jusqu’à un certain point, la solution qui a émergé depuis au moins le « moyen-OSR » se construit en deux parties.

- Tout d’abord en faisant vaguement référence à la nécessité de « maîtriser le système » et en insistant pour jouer les vieux modules tels qu’ils étaient censés être joués (des grands groupes de PJ).

- Ensuite, en adoptant l’idée que le combat doit être évité à tout prix, et que les joueur.euses ne devraient l’engager que si c’est nécessaire et si la situation est à leur avantage, le « combat comme situation d’échec ».

On peut bien sûr ajouter une troisième solution, que j’appellerai « Le Sacrement de la mort », d’après l’article de Eero Tuovinen arkenstone. Cette solution consiste à orienter le jeu autour, et à pousser les joueureuses à s’attendre à des morts de PJ sales et fréquentes. Bien que Tuovinen tire ce concept des JdR compliqués « tradis » des années 1990 - auquel il incorpore des idées de la culture de jeu et la communauté narrativiste -, on trouve l’idée de traiter la mort d’un personnage comme inévitable et fun aussi dans certains recoins du post-OSR, avec des jeux de rôles comme Mork Borg ou l’hybride narrativiste/OSR Trophy Dark trophy.

Présentation de l'éditeur : Trophy Dark est un jeu d'histoires collaboratif sur un groupe de chasseurs de trésors partis en expédition maudite dans une forêt qui ne veut pas d'eux. (NdT)

Pour résoudre le problème de la mortalité du combat et de la différence de taille de groupe, l’OSR met l’accent sur le « combat en tant que guerre » et invite à jouer avec des groupes nombreux, en s’attendant à une mortalité importante. Malheureusement cette situation est rarement avancée avec tact ou positivité, car les têtes de file du milieu ont tendance à tout simplement nier qu’il y ait le moindre problème, tout en jugeant sévèrement les tables où il apparait. Cela est exprimé avec toute la toxicité, la haine et le glauque qu’on trouve dans les pires coins de la communauté des « gamers », et leur « théorie » se limite à des insultes homophobes et à des « T'as qu'à t'améliorer ».

Explorer le « combat en tant que guerre » est une solution viable tant qu’on reconnait les limites des premières créations de Gygax : cela marche quand on cherche à créer une campagne prenant parti d’une plus grande mortalité et de plus grands groupes. Pour jouer ainsi il faut accepter certaines contraintes physiques, comme la nécessité d’un plus grand nombre de joueurs/joueuses et de PJ, et d’incorporer ou de développer des vieilles idées comme les « temps morts en temps réel » [le temps entre chaque partie s’écoule également pour les PJ : si la table joue une fois par mois, les PJ ont un mois de temps libre pour faire des choses (NdT)] ou en s’intéressant au « style Braunstein ptgptb ». Avec ces outils - et en étant clair sur ce que l’on veut - ce style peut très bien marcher pour le jeu en convention ou en boutique, ou pour les plus grands groupes qui n’ont pas des obligations d’adultes ...comme le travail ou la famille. Ceci ne règle pas le problème pour les petites tables, tout comme le jeu de type « wargame » et plus tard le style « tournoi » ne le faisaient pas dans les années 1970 et 80, mais ce n’est pas grave.

Le « combat en tant que situation d’échec » est une solution différente pour les plus petits groupes confrontés a une forte mortalité de PJ, car elle suppose que ces rencontres périlleuses existent pour être évitées (ou au moins approchées sous un angle favorable). Dans sa forme la plus complète, cela passe par la création d’un nouveau style de création d’aventures, une refonte de fond en comble, pour permettre l’exploration de donjon en petit comité. Ces innovations sont apparues durant le moyen-OSR (2012-2017), mais on peut en trouver les racines dans les forteresses gygaxiennes, ou au moins en réaction aux problèmes qu’elles posent. Un bon exemple de ceci, et des limites des forteresses est B2 – Le Château-Fort aux confins du pays.

Le Château-Fort... et ses Cavernes du Chaos sont pour nombre de joueuses OSR le lieu de leur première expérience avec Donjons & Dragons, remontant parfois à l’enfance, et semble un excellent exemple de forteresse gygaxienne (ou plutôt de forteresses). On peut les jouer comme une poudrière de machinations entres factions et de conflits houleux dont les joueurs doivent tirer parti, obtenant la victoire en montant les différents habitants des cavernes les uns contre les autres, et en orchestrant des assassinats ciblés contre ceux qui leur donnent du fil à retordre. Mais le module en lui-même ne contient que peu d’instructions pour faire ainsi… Je peux témoigner, ainsi que d’autres à qui j’ai parlé, que l’expérience est souvent beaucoup moins intéressante.

On peut difficilement le reprocher à Gygax, car il esquisse le style de jeu par « forteresse » et l’attitude nécessaire pour gagner :

« Le Maitre de Donjon devra prendre soin de donner aux personnages des joueurs des chances raisonnables de survie. […]

Espérons qu’ils apprendront vite qu’ici les monstres joindront leurs efforts et attaqueront intelligemment chaque fois qu’ils le pourront. S’ils choisissent d’ignorer cette leçon, la seule chose à faire sera de laisser les choses suivre leur cours. »

- Traduction officielle d’Anne Moreau (NdT)

Pour la plupart des repaires de monstres, Gygax inclut aussi de brèves instructions concernant les alarmes et la réaction des habitants si elles sont déclenchées. Bien que ces instructions soient précieuses pour qui les cherchent, les conseils et l’ambiance générale poussent les PJ à affronter directement le chaos. Dans les mains d’une MJ inexpérimentée, on s’éloigne de l’infiltration et des stratagèmes des forteresses gygaxiennes. Je pense que la plupart d’entre nous ont vécu les Cavernes du Chaos plus comme un film d’action des années 80 que comme un film de commandos.

C’est dommage que Le Château-Fort aux confins du pays, aussi bon qu’il soit, n’ait pas inclu de conseils plus précis ou d’outils comme un ordre de bataille, qui aurait aidé même les MJ les moins doués à jouer le module comme une forteresse gygaxienne. C’est bien sûr un problème récurrent des scénarios reposant sur le combat, qui dégénèrent vite en un « zoo à monstres ». Ce terme venu de D&D peut avoir deux sens, tous deux négatifs :

- un assortiment étrange de monstres qui ne devraient pas vivre les uns à côté des autres, et

- - dans les donjons mal menés - une tendance des monstres à poireauter dans leurs pièces respectives pour permettre des combats bien isolés.

Bien sûr les rencontres préparées à l’avance ont leur place, comme le classique dragon sur son tas de pièces d’or ; et tous les monstres n’ont pas besoin de patrouiller et d’entretenir des relations complexes avec tous les autres habitants du donjon. Des guerriers morts-vivants ont peu de chance d’être pris d’une soudaine envie de se promener, et même un dragon pourrait ne partir en vadrouille que si on lui vole son trésor. Cela ne suffit pas à faire un zoo à monstres. Quand les hobgobelins du poste de garde ne se précipitent ni pour venir au secours de leurs camarades du hall d’entrée ni pour sonner l’alarme, on est en plein dedans. Les deux aspects de ce concept vont au-delà d’une simple erreur de conception ou de maitrise consistant à trop isoler les combats ; ils représentent un effondrement de la vraisemblance, même dans le cadre permissif de la fantasy ou du naturalisme gygaxien.

Un échec de conception mène au premier type de zoo à monstres, en général quand l'auteur ou l'autrice se repose sur la génération procédurale et de grandes tables aléatoires pour remplir un donjon plutôt que de placer les créatures en faisant attention à l’écologie du donjon, ou en choisissant avec soin ses tables aléatoires pour qu’elles correspondent au thème du donjon. S’il passe entre les mains de MJ débutant-es, B2 peut rapidement se transformer en zoo à monstres à force d’erreurs de maitrise, exacerbées par le fait que Gygax a échoué à montrer de manière très, très évidente les comportements des monstres.

Quand nous jouames B2 pour la première fois dans les années 1980, notre groupe a traversé les salles et cavernes au pas de course ; nous rencontrions souvent le nombre exact d’ennemis indiqué pour chaque salle et les passions au fil de l’épée. Nous n’avons même pas épargné les tristement célèbres bébés orques (7). Bien sûr, à l’époque notre Meneur était un garçon de 12 ans armé de deux ans d’expérience de D&D et de son imagination débordante, donc ça aurait pu être pire. Les orques et en particulier les hobgobelins suivaient les conseils inclus dans l’aventure, se mettant rapidement en formation pour défendre leur repaire ; mais nous avions à ce stade bien compris que les sorts de sommeil et les bombes incendiaires suffisait largement à reprendre l’avantage quand on se bat à 1 contre 2. Je pense que mon expérience fut meilleure que celle d’autres joueurs de l’époque, et certainement meilleure que certains retours qui me sont parvenus de groupes habitués au éditions ou systèmes plus récents, et essayant de jouer Le Château-Fort en utilisant les vieilles règles.

Encore une fois, je ne vois pas cela comme une faille du style de création de scénarios de Gygax, mais il y a toujours un risque, encore plus présent de nos jours, que les attentes des joueurs et joueuses concernant les combats de JdR viennent des jeux vidéo ou des nouvelles éditions, qui suivent un paradigme bien différent. Pour éviter que notre forteresse gygaxienne ne tombe en ruine, il devient crucial d’inclure les outils qu’il invente dans ces aventures : des plans de défense clairs pour les habitants du donjon, plusieurs outils diégétiques pour donner l’avantage au groupe de PJ, et des ordres de bataille pour aider la Meneuse à imaginer quelque chose de plus complexe qu’un grand combat préparé à l’avance ou une longue marche à travers le donjon, massacrant les créatures les unes après les autres sans rencontrer de résistance organisée.

Un dernier regard sur le domaine du géant

Bien sûr, comme toutes les structures de création de scénario, on peut utiliser la forteresse gygaxienne comme composante d’un plus grand donjon. Certaines factions d'un scénario peuvent être organisées, leurs repaires nécessitant une infiltration ; alors que d’autres seront plus sédentaires ou bestiales, agissant plutôt comme des individus isolés ou en petits groupes, sans plans ni fortifications. Pour toute créatrice de donjon, l’œuvre de Gygax illustre un type de donjon puissant et efficace à imiter, modifier et combiner avec d’autres modèles et ses propres expériences.

Plus les formes des scénarios seront variées, plus l’expérience de jeu en sera excitante et originale. Les modules publiés par Gygax (ou qu’il s’est contenté de signer) étaient eux-mêmes assez variés, bien qu’on puisse retrouver dans la plupart son ton et son style distinctifs. Il a notamment publié à la fois La Tombe des Horreurs et Le Domaine du Chef des Géants des Collines – inventant coup sur coup la Forteresse gygaxienne et le Donjon à énigmes. Il faut aussi souligner que les Forteresses ont évolué au fil du temps, se sont améliorées à chaque itération en fournissant toujours plus d’outils pour les jouer en tant que casse-têtes tactiques et complexes. La Maison forte a été écrit bien avant Le Temple oublié et bien qu’ils partagent une idée de départ semblable (le château d’un géant avec un temple maléfique au sous-sol), Le Temple est posé bien plus clairement comme un problème tactique à grande échelle et offre de meilleurs outils pour explorer cette approche. Bien sûr je ne pense pas que Le Temple oublié soit aussi bon que La Maison forte - parce que son repaire de géant est en lui-même nettement plus petit et consiste en un seul combat plutôt qu’en une infiltration méthodique - mais les outils du Temple oublié ont été perfectionnés et on pourrait largement améliorer La Maison forte en les utilisant.

Aucune discussion de Gygax en 2023 ne peut faire l’impasse sur les aspects plus dérangeants de son œuvre, qui imitait souvent le genre du Western. En particulier ses formes les plus simplistes, les « histoires de cavalerie » et autres « Westerns de la grande époque », où les colons héroïques et soldats de cavalerie vêtus de bleu combattent des Amérindiens. Cette forme plus ancienne de Western relève de la propagande quasiment pure, popularisée alors que le génocide des tribus amérindiennes et la colonisation de l’Ouest étaient encore en cours, mais elle continua lors du 20e siècle (en partie du fait du Code Hays et de ses restrictions raciales concernant la violence (8)).

L’utilisation par Gygax de ces clichés et structures du récit génocidaire colonialiste n’est guère surprenante au vu de son lieu et époque d’origine. Ses déclarations, aussi récemment que dans les années 2000, semblent refléter une vision rétrograde du génocide des Amérindiens, mais aussi sur d’autres sujets (la misogynie par exemple). Nous avons même entendu des témoignages sur les échecs de Gygax en tant que parent, ami et conjoint, et le FBI a pris note de sa consommation de drogues. Personnellement, bien que je trouve certains aspects de sa personnalités répugnants, je suis prêt à mettre tout cela de côté pour parler de son œuvre. D’autres, en particulier celles et ceux qui sont moins isolé-es de l’héritage du colonialisme, du génocide et de la misogynie, seront peut-être moins clément-es. Bien que je ne puisse pas célébrer l’homme que Gygax semble avoir été, je trouve bien des choses à mettre en avant dans son œuvre, et j’espère que la communauté ludique puisse en prendre possession en gardant en tête à la fois ses échecs et la valeur de ses contributions.

Voilà pour moi l’aspect de l’approche de Gygax qui mérite d’être imité et honoré : sa créativité et son enthousiasme à essayer de nouvelles approches, à se dépenser pour offrir aux joueurs et joueuses à sa table de la nouveauté et de l’aventure, même si la vision que nous avons de la partie idéale ne se concrétise pas toujours au premier essai. Les outils de création qu’il a inventés sont précieux aussi, mais sa créativité en termes de conception de scénarios et son enthousiasme pour le JdR seront toujours une source d’inspiration.

Article original : Gygax's Fortress

Sélection de commentaires

K. Bailey

Super article, Je pense qu’un autre facteur important est l’absence de règles de discrétion dans D&D, ou de la moindre instruction compréhensible à ce sujet. L’infiltration est un aspect important de ce genre de scénario, ce qui est compliqué par deux choses :

- Les règles des compétences de voleur sous-entendent que seuls les voleurs peuvent se déplacer discrètement – et ils ne sont pas très doués pour ça.

- Quand on essaye d’utiliser les règles de surprise, celles-ci sont bien difficiles à interpréter, et rendent à mon avis l’infiltration à peu près impossible si même une réussite ne donne que 2 chances sur 6 pour un bon résultat.

Bien sûr les groupes de PJ de moyen à haut niveau ont accès à l’invisibilité, la forme gazeuse, aux bottes et aux capes elfiques (comme le jeune Rob Kuntz dans ses expéditions solos au Château Faucongris), etc. Donc dans un sens, la vraie règle implicite est que si on le fait par la magie ça marche super bien, et sinon ça marche pas du tout. Ça ne fonctionne pas pour les modules de bas niveau comme B2. J’aimerais savoir comment Gygax arbitrait la partie infiltration de ses scénarios. Je ne peux qu’imaginer qu’il improvisait en se montrant généreux et en laissant les plans raisonnables se dérouler sans accroc, au moins jusqu’à ce qu’il soit fun et intéressant qu’ils échouent.

réponse de Gus L

Je ne pense pas que des règles de discrétion détaillées soient nécessaires. Rappelle-toi que même la classe de Voleur a été rajoutée à l’édition de 1974. C’est une création de Gygax bien sûr, mais je ne pense pas que la règle permettant de se « cacher dans les ombres » ait été pensée comme la seule et unique mécanique de discrétion de D&D. En revanche, je dirais que la discrétion est un des vides fertiles des mécanismes de D&D ; on part sans doute du principe (et il me semble que c’est mentionné dans le Guide du Maître) que les PJ avancent lentement et avec précaution dans le donjon. On suppose qu’iels se font discrètes. On pourrait aussi avancer - comme le fait Sean McCoy, l’auteur du [JdR OSR d’Horreur inspiré d’Alien] Mothership tuesdaynightgames - que l’absence de règles de discrétion intègre celle-ci directement dans la fiction.

On peut se cacher ou se faufiler derrière des gardes si on décrit comment on le fait (en éteignant la lumière, en enlevant son armure ou en étouffant le son, etc.). C’est censé être jugé sur le moment et décrit en détail, ce qui crée plus de tension que le « jette les dés pour réussir » des compétences. Dans la vision de Gygax en revanche, je suis quasiment sûr que la discrétion va en général de soi. Ce n’est pas une mécanique de jeu-vidéo ; les PJ ne sont pas des ninjas, mais des commandos de cinéma. Le groupe n’est repéré que s’il est vu, et le branle-bas de combat n’est donné qu’en réponse à un signal donné : un cor qui est sonné, ou tout autre type d’alarme. En général même si les PJ tombent sur une patrouille ou engagent le combat, iels ne rameuteront pas tout le donjon, à moins qu’iels fassent trop de bruit, que le combat s’éternise ou qu’un ennemi s’échappe.

Il y a de nombreuses notes à ce sujet sur les alarmes dans les modules de Gygax (par exemple dans Le Château-Fort et La Maison forte). Dans La Maison forte les géants sont pour la plupart saouls et font la fête, et donc pas sur leurs gardes ; et dans les Cavernes du Chaos, différents groupes de monstres ont des systèmes d’alarme différents.

Je ne pense pas qu’on ait vraiment besoin de règles pour la discrétion. Les tentatives de rendre D&D « réaliste » ne font qu’empirer les choses.

Sleeper

Une excellente remarque concernant la discrétion : c’est encore pire quand on prend en compte la lumière ! Comment est-ce que les PJ peuvent s’infiltrer en portant des torches et des lanternes ?

K. Bailey

Eh bien des conseils ou des exemples seraient bienvenus, sans aller à l’encontre du vide fertile. Mais je voulais surtout dire qu’il y a un échec pour ce qui est de communiquer l’intention derrière le système… Du côté du système, on était plus fétide que fertile.

Réponse de Gus L

La plupart des JdR de l’époque n’avaient pas beaucoup de conseils sur ce genre de choses, en particulier en comparaison avec les jeux actuels. Les premiers modules de Gygax en donnent plus que presque quiconque. En OSR, on s’attend à ce que l’arbitre rende des jugements sur ce genre de situation au moment où la question se pose. Je pense qu’à l’origine, ou au moins dans les trois premiers livrets de D&D (9), la phase d’exploration était plutôt pensée comme un jeu de plateau.

Il faut souligner que « l’infiltration » au sens moderne est profondément influencée par les jeux vidéos, que ce soit les RPG ou les autres genres, et peut-être même par l’empreinte culturelle qu’ont laissés les ninjas des années 1980. Pour D&D dans les années 1970, il s’agissait de marcher sur la pointe des pieds en baissant la voix.

Les rencontres aléatoires marchent en partie pour remplacer l’infiltration (ils peuvent représenter le fait qu’il y a une chance sur 6 qu’une patrouille repère les PJ) ; et bien sûr pour répondre à la question de Sleeper : dans le D&D original, les PJ ne bénéficient pas de l’effet de surprise s’ils tiennent des torches, à moins de faire irruption dans une salle (et si on suit les règles à la lettre, il faut qu’ils ouvrent la porte du premier coup). La surprise n’a originellement pour effet que de donner une chance de 33% que les monstres aléatoires attaquent automatiquement les PJ sans jet de réaction, et qu’ils aient l’initiative. On pourrait même avancer (et ce n’est pas forcément mon avis) que cela pourrait former une alternative à l’initiative dans le D&D original [qui ne précise pas l'ordre d'action des combattantes et n’a donc pas de système d’initiative (NdT)].

JB

Très intéressant. Une bonne analyse, vers laquelle je reviendrai probablement quand j’aurais le temps. L’idée que les scénarios gygaxiens soient basés sur les sièges est je pense astucieuse, tout comme le parallèle avec les films de commandos ; j’ai immédiatement pensé aux Canons de Navarone quand tu l’as mentionné. Ayant appris l’art du donjon en lisant et en jouant à ces modules, je pense que mon approche de la création de donjons s’en approche - ce qui n’est pas très surprenant.

Mais D&D en lui-même se prête à ce genre de situation. Il faut des « bastions du mal » dont les occupants méritent d’être tués, et qui ne peuvent être renversés que par un petit groupe de spécialistes triés sur le volet. C’est ça la base de D&D, la « recherche de trésor » n’est que la cerise sur le gâteau. Sans les méchants nazis de fantasy, les PJ ne seraient-ils pas juste de vulgaires cambrioleurs ? J’ajouterai aussi que ce genre de scénarios apporte les meilleures conditions expérimentales pour le gameplay de D&D : avec une pression et un danger constant, on ne peut se reposer que sur sa ruse et sa gestion des ressources. C’est un style de jeu particulièrement stimulant. En tout cas ça fait réfléchir. Ça va me trotter dans la tête pendant pas mal de temps.

réponse de Gus L

L’un des éléments les plus intéressants selon moi est que la pression créée par la possibilité d’une alarme soulage un peu les règles de provisions peu développées dans D&D. Tel qu’écrites, et avec les tailles de groupes de PJ prévues par les premières versions, il est très rare d’arriver à cours de torches ou de nourriture. De même, les règles d’encombrement semblent avoir été peu respectées durant les premières années d’existence du jeu (pas ignorées, mais pas particulièrement rigoureuses au-delà du type d’armure portée et de la quantité de trésor que l’on veut ramener avec soi). Cela fait que la forteresse gygaxienne permet d’augmenter la pression par rapport à de simples rencontres aléatoires, et donne un intérêt à la gestion des tours hors-combat. Aimant la tension croissante dans l’exploration, je trouve que le danger lié à l’infiltration ou aux factions, et les règles de provisions plus rigoureuses, fonctionnent bien ensemble, rendant l’infiltration plus tendue. Je peux aussi varier le type de donjon et garder cette tension – par exemple les donjons à énigmes ou les donjons (ou portions de donjons) se prêtant plutôt à l’exploration créent du suspense, mais les joueuses font encore plus attention dans les zones contrôlées et patrouillées par des factions.